Massagesessel bei Reizdarmsyndrom

Das Reizdarmsyndrom (RDS), auch als Irritable Bowel Syndrome (IBS) bekannt, ist weit mehr als nur ein „nervöser Magen“. Es handelt sich um eine der häufigsten und wichtigsten funktionellen Darmerkrankungen, die weltweit Millionen von Menschen betrifft und deren Lebensqualität erheblich beeinträchtigt. Schätzungen zufolge sind in Deutschland, je nach den verwendeten Diagnosekriterien, zwischen 4 % und 17 % der Bevölkerung betroffen, was das RDS zu einer der häufigsten gastrointestinalen Störungen macht. Global leiden mindestens 10 % der Menschen an dieser Erkrankung. Frauen sind dabei statistisch gesehen häufiger betroffen als Männer, wobei das Verhältnis bei etwa 2:1 liegt.

Einleitung: Wenn der Darm aus dem Takt gerät – Was ist das Reizdarmsyndrom?

Aus medizinischer Sicht ist das RDS durch wiederkehrende Bauchbeschwerden oder Schmerzen gekennzeichnet, die typischerweise mit mindestens zwei der folgenden Merkmale in Verbindung stehen: einer Beziehung zum Stuhlgang, einer Änderung der Stuhlfrequenz oder einer Veränderung der Stuhlkonsistenz.5 Die Symptome halten chronisch über mehr als drei Monate an und beeinträchtigen die Betroffenen in ihrem Alltag und ihrer Lebensqualität.2

Ein entscheidender Paradigmenwechsel im Verständnis dieser Erkrankung ist die Erkenntnis, dass das Reizdarmsyndrom keine rein psychosomatisch bedingte Erkrankung ist. Lange Zeit wurde die Störung fälschlicherweise als eine reine „Kopfsache“ oder Folge von psychischem Stress angesehen, was bei den Betroffenen oft zu Stigmatisierung und einem Gefühl der mangelnden Ernsthaftigkeit ihrer Beschwerden führte.8 Diese veraltete Sichtweise ignorierte die Tatsache, dass die Symptome tatsächlich vorhanden sind und auf nachweisbaren körperlichen Veränderungen beruhen.10 Die moderne Medizin und die aktualisierten medizinischen Leitlinien, wie die S3-Leitlinie von 2021, definieren das Reizdarmsyndrom heute als eine Störung der Darm-Hirn-Interaktion, die auf einem komplexen Zusammenspiel organischer Ursachen beruht.7 Dieses neue Verständnis legitimiert den Leidensweg der Patienten und unterstreicht die Notwendigkeit eines umfassenden, multimodalen Behandlungsansatzes, der über die reine Psychotherapie hinausgeht. Es ist eine klare Botschaft an die Betroffenen: Das Leiden ist real, und die Suche nach wirksamer Linderung ist absolut gerechtfertigt.

Der Weg zur Diagnose: Wie erkenne ich ein Reizdarmsyndrom?

Die Diagnose des Reizdarmsyndroms ist oft ein langer und frustrierender Prozess, der durchschnittlich bis zu acht Jahre dauern kann.7 Dies liegt vor allem an der Vielfalt und Unspezifität der Symptome. Die Krankheitszeichen können sich individuell stark unterscheiden, wodurch eine eindeutige Zuordnung erschwert wird. Die häufigsten Hauptsymptome umfassen chronische Bauchschmerzen, die oft mit Stuhlunregelmäßigkeiten wie Verstopfung oder Durchfall einhergehen, sowie Blähungen und ein Völlegefühl.11

Darüber hinaus berichten viele Patienten von einer Reihe begleitender, oft systemischer Beschwerden. Dazu gehören Übelkeit, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Muskelschmerzen, Schlafprobleme und Konzentrationsstörungen.6 Manche empfinden den Schmerz als nachlassend nach dem Stuhlgang oder leiden unter einem deutlich sichtbaren Blähbauch, Schleimbeimengungen im Stuhl oder einem Gefühl der unvollständigen Darmentleerung.12

Um die Diagnose des Reizdarmsyndroms stellen zu können, werden standardisierte Kriterien herangezogen, wie beispielsweise die in den Leitlinien erwähnten Rom-Kriterien.6 Nach diesen Kriterien liegt das Syndrom vor, wenn:

- Chronische oder wiederkehrende Beschwerden seit mehr als drei Monaten bestehen.

- Die Beschwerden die die Lebensqualität der betroffenen Person relevant beeinträchtigen.

- Die Symptome nicht durch eine andere organische Erkrankung erklärt werden können.2

Der letzte Punkt ist von entscheidender Bedeutung und macht die RDS-Diagnose zu einer sogenannten Ausschlussdiagnose.2 Bevor die Diagnose gestellt wird, müssen Ärzte andere, potentiell ernsthafte organische Erkrankungen ausschließen, die ähnliche Symptome verursachen können. Dies ist ein kritischer Schritt, um Fehldiagnosen zu vermeiden und sicherzustellen, dass keine schwerwiegende Krankheit wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Divertikel, Gallensteine oder sogar Darmkrebs übersehen wird.6

Aus diesem Grund sind sogenannte Alarmsymptome ein zentraler Punkt bei der Diagnostik. Bestimmte Anzeichen sprechen stark gegen ein Reizdarmsyndrom und müssen umgehend ärztlich abgeklärt werden, um die Möglichkeit einer anderen Erkrankung zu überprüfen.12

Warnsignale, die ärztlich abgeklärt werden müssen:

- Fieber

- Blut im Stuhl

- Unerklärlicher Gewichtsverlust

- Erbrechen

- Symptome, die nachts auftreten und den Schlaf unterbrechen

- Kurze Krankheitsgeschichte, bei der die Symptome plötzlich und intensiv auftreten 6

Diese Symptome sind keine typischen Merkmale eines RDS und können auf eine andere, ernsthafte Erkrankung hindeuten. Eine gründliche Untersuchung, die oft Bluttests, eine Ultraschalluntersuchung des Bauchraums und gegebenenfalls eine Koloskopie umfasst, ist unerlässlich, um andere Ursachen auszuschließen.6 Insbesondere bei Patienten über 45 Jahren wird eine Koloskopie empfohlen, um Tumore oder Polypen auszuschließen.6 Erst wenn die Ergebnisse dieser Tests unauffällig sind und die Alarmsymptome fehlen, kann die Diagnose Reizdarmsyndrom gestellt werden.

Die Botschaft an die Betroffenen lautet daher: Eine Selbstdiagnose ist gefährlich. Die unklare, überlappende Natur der Symptome bei RDS und anderen Darmerkrankungen macht eine professionelle medizinische Beurteilung unverzichtbar, um eine sichere und korrekte Diagnose zu erhalten und die richtige Behandlung einzuleiten.

Ein Blick hinter die Kulissen: Was steckt hinter den Beschwerden?

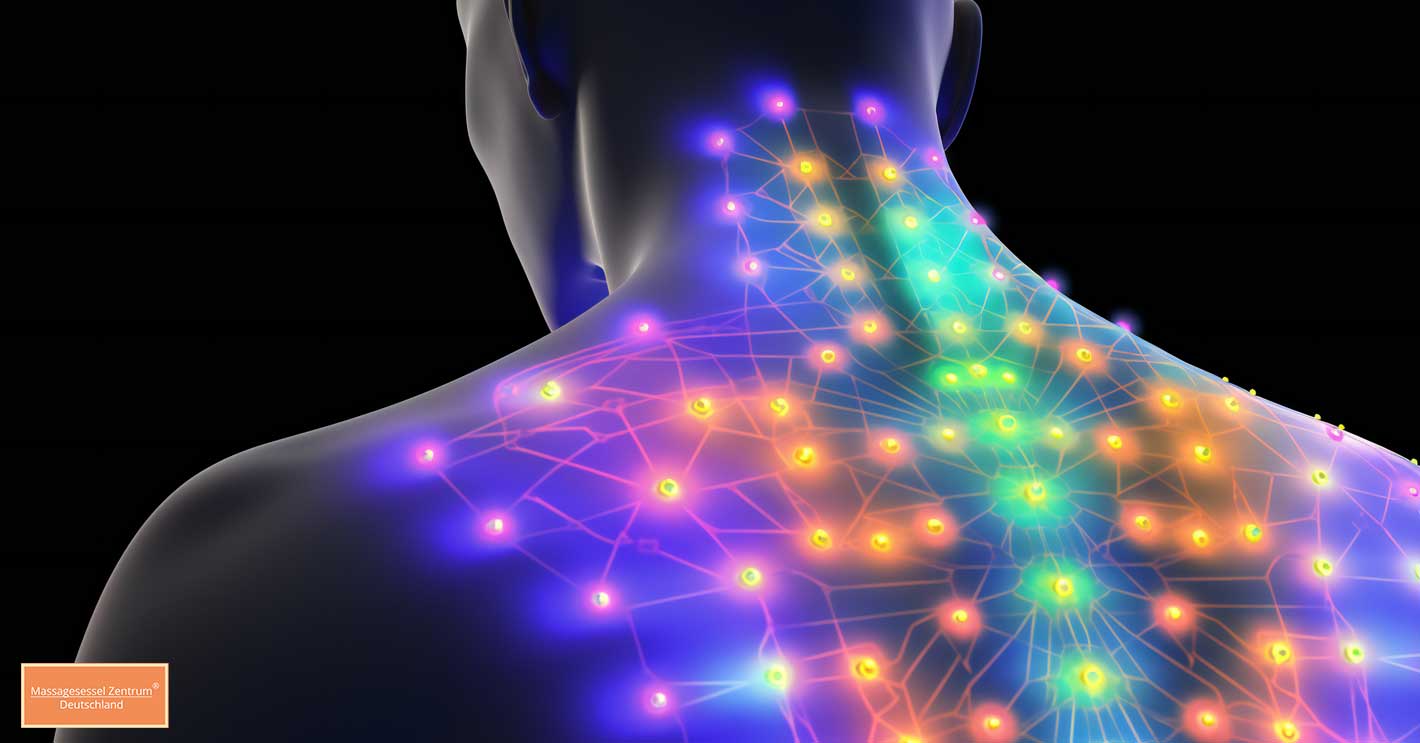

Das Reizdarmsyndrom ist keine singuläre Störung, sondern ein komplexes Krankheitsbild, das durch das Zusammenspiel mehrerer pathophysiologischer Faktoren entsteht. Die zentrale und wohl wichtigste Erkenntnis der modernen Forschung ist die Störung der sogenannten Darm-Hirn-Achse.3 Diese Achse ist ein bidirektionales Kommunikationssystem, das den Darm und das Gehirn miteinander verbindet. Sie ermöglicht es den beiden Organen, kontinuierlich über ein Netzwerk aus Nerven, Hormonen und Botenstoffen miteinander zu interagieren.11 Bei gesunden Menschen funktioniert diese Kommunikation reibungslos, doch bei RDS-Patienten ist die Signalübertragung zwischen dem enterischen Nervensystem des Darms und dem zentralen sowie vegetativen Nervensystem verändert.11 Dies erklärt, warum emotionale Faktoren wie Stress, Angst und Depression einen RDS-Schub auslösen oder verschlimmern können.2

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Darmmikrobiota, das mikrobielle Ökosystem im Darm.2 Studien zeigen, dass Reizdarmpatienten oft eine veränderte Zusammensetzung ihrer Darmflora aufweisen (Dysbiose), was die Kommunikation entlang der Darm-Hirn-Achse stören kann.11 Bestimmte Darmbakterien produzieren Stoffwechselprodukte und Gase, die die Nerven in der Darmwand reizen.14

Diese Reizung führt zum Phänomen der viszeralen Hypersensitivität.2 Der Darm von RDS-Patienten ist wesentlich empfindlicher als der von gesunden Personen.8 Normale Reize, wie die Dehnung der Darmwand durch Gas oder Nahrung, werden nicht mehr als neutral, sondern als unangenehm oder schmerzhaft wahrgenommen. Diese erhöhte Empfindlichkeit ist eine der Hauptursachen für die typischen Bauchschmerzen und Krämpfe. Wenn die FODMAP-Kohlenhydrate, die in vielen gesunden Lebensmitteln vorkommen, in den Dickdarm gelangen, werden sie dort von den Bakterien fermentiert. Dieser Prozess führt zu einer vermehrten Gasbildung und einem erhöhten Wassereinstrom, was bei einem hypersensitiven Darm unweigerlich zu Schmerzen und Blähungen führt.14

All diese Faktoren stehen in einem engen, sich gegenseitig verstärkenden Zusammenhang, der als multifaktorielle Kausalspirale beschrieben werden kann. Ein emotionaler Faktor wie Stress kann die Darm-Hirn-Achse stören, was wiederum die Darmmotilität und das Gleichgewicht der Darmflora negativ beeinflusst.2 Die veränderte Mikrobiota produziert Substanzen wie Histamin und mehr Gase, die die Darmwand durchlässiger machen und eine viszerale Hypersensitivität verstärken.11 Diese erhöhte Empfindlichkeit führt zu stärkeren Schmerzen und körperlichen Beschwerden, die wiederum den psychischen Stress und die Angst des Patienten erhöhen. Dieser Teufelskreis aus körperlichen Symptomen und psychischer Belastung ist ein Kernmerkmal des Reizdarmsyndroms. Er erklärt, warum ein einfacher, singulärer Behandlungsansatz selten zum Erfolg führt und die Krankheit stattdessen eine umfassende, ganzheitliche Therapie erfordert

Ein multimodaler Ansatz: Effektive Strategien zur Symptomlinderung

Da das Reizdarmsyndrom ein komplexes Krankheitsbild mit vielfältigen Ursachen ist, hat die aktualisierte S3-Leitlinie von 2021 ein neues, multimodales Therapiekonzept etabliert.7 Dieses ganzheitliche Vorgehen kombiniert verschiedene Bausteine, um die Symptome gezielt zu lindern. Die Säulen der Behandlung umfassen Ernährungstherapie, medikamentöse Behandlung, Mikrobiom-Modulation und psychologische Ansätze.7

Ernährung als Fundament

Eine der effektivsten Säulen zur Linderung von RDS-Beschwerden ist die Ernährungstherapie. Da die Reaktion auf Nahrungsmittel bei jedem Patienten sehr individuell ist, sollte der erste Schritt darin bestehen, persönlich unverträgliche Lebensmittel zu identifizieren.14

Die einzige evidenzbasierte Eliminationsdiät, die nachweislich zur Symptomlinderung beiträgt, ist die Low-FODMAP-Diät.7 Der Begriff FODMAP ist eine Abkürzung für "Fermentierbare Oligo-, Di-, Monosaccharide and Polyole" – also kleine bis mittelgroße Kohlenhydrate und Zuckeralkohole.14 Diese Kohlenhydrate werden im Dünndarm von sensiblen Personen nicht richtig aufgenommen und gelangen stattdessen in den Dickdarm, wo sie von Bakterien fermentiert werden.14 Dieser Abbauprozess führt zu einer vermehrten Gasbildung, was Blähungen und Bauchschmerzen auslösen kann. Zudem ziehen FODMAPs osmotisch Wasser in den Darm, was zu Durchfall führen kann.15 Eine Reduktion dieser Stoffe in der Nahrung kann die Beschwerden bei bis zu 86 % der Patienten signifikant verbessern.15

Tabelle: Beispiele für FODMAP-reiche und -arme Lebensmittel

| FODMAP-reiche Lebensmittel (meiden) | FODMAP-arme Lebensmittel (empfohlen) |

| Obst: Äpfel, Birnen, Kirschen, Nektarinen, Trockenfrüchte | Obst: Bananen, Orangen, Erdbeeren, Weintrauben |

| Gemüse: Knoblauch, Zwiebeln, Pilze, Spargel, Lauch | Gemüse: Karotten, Kartoffeln, Tomaten, Spinat, Salat |

| Milchprodukte: Milch, Joghurt, Frischkäse | Milchprodukte: Laktosefreie Produkte, Hartkäse |

| Getreide: Weizen, Roggen, Bulgur | Getreide: Hafer, Hirse, Quinoa, Reis, Mais, glutenfreie Produkte |

| Hülsenfrüchte: Bohnen, Linsen | Hülsenfrüchte: (in Maßen) |

Es ist jedoch entscheidend zu betonen, dass die Low-FODMAP-Diät komplex ist und in drei Phasen durchgeführt werden sollte.14 Sie erfordert eine medizinische Ernährungsberatung, um unnötige Einschränkungen und das Risiko einer Mangelernährung zu vermeiden.7

Medikamentöse Therapien

Die medikamentöse Behandlung des Reizdarmsyndroms ist rein symptomatisch und richtet sich nach den jeweils vorherrschenden Beschwerden.8

- Pflanzliche Arzneimittel (Phytopharmaka): Eine positive Empfehlung der aktuellen Leitlinien gilt ausdrücklich für Pfefferminzöl in magensaftresistenten Kapseln.17 Das im Öl enthaltene Menthol blockiert den Einstrom von Calcium in die Muskelzellen, was zu einer Entspannung der glatten Darmmuskulatur führt. Dies hat einen krampflösenden (spasmolytischen) und entblähenden Effekt.18 Die magensaftresistente Kapsel ist von großer Bedeutung, da sie sicherstellt, dass das Öl erst im Darm freigesetzt wird, wo es seine Wirkung entfalten soll, und unangenehme Nebenwirkungen wie Sodbrennen vermieden werden.17

- Mikrobiom-Modulation: Die Leitlinien geben erstmals eine klare positive Empfehlung für ausgewählte Probiotika.16 Es ist jedoch von größter Bedeutung, zu verstehen, dass „Probiotikum nicht gleich Probiotikum“ ist.16 Die Wirksamkeit ist stammspezifisch und muss klinisch belegt sein.16 Eine allgemeine Einnahme von Präparaten ohne nachgewiesenen Nutzen ist nicht zielführend und kann zu Frustration führen. Ein Behandlungsversuch sollte über mindestens vier Wochen erfolgen, und bei überzeugender Linderung kann die Einnahme fortgesetzt werden.16

- Weitere Medikamente: Je nach Symptomatik können weitere Wirkstoffe zum Einsatz kommen. Bei Durchfall wird Loperamid verschrieben, das die Darmbeweglichkeit verlangsamt.8 Gegen Verstopfung helfen lösliche Ballaststoffe wie Flohsamenschalen oder Abführmittel wie Macrogol.8 Krampflöser (Spasmolytika) entspannen die Muskulatur und lindern Schmerzen.8 Auch bestimmte Antibiotika wie Rifaximin können bei therapierefraktärem RDS ohne Verstopfung erwogen werden.7

Psychologische und Entspannungsmethoden

Der enge Zusammenhang zwischen Darm und Gehirn macht psychologische Therapien zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Behandlung. Die Wirksamkeit der Kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) und der darmbezogenen Hypnotherapie ist unbestritten.9 Diese Therapien zielen darauf ab, die Schmerzwahrnehmung zu verändern und Stressmanagement-Strategien zu vermitteln, die direkt auf die gestörte Darm-Hirn-Achse einwirken.11 Achtsamkeitstraining wird ebenfalls ein therapeutisches Potenzial zugeschrieben.19

Kann ein Massagesessel helfen? Die Rolle der Massage als komplementäre Therapie

Die Frage, ob eine Massage, insbesondere durch einen Massagesessel, die Beschwerden des Reizdarmsyndroms lindern kann, erfordert eine differenzierte Betrachtung der vorliegenden Erkenntnisse.

Wirkung der Bauchmassage: Die Studienlage

Manuelle Massagen des Bauchraums sind eine bewährte komplementäre Methode zur Linderung von Verdauungsbeschwerden. Studien belegen, dass eine Bauchmassage die Darmtätigkeit, die sogenannte Peristaltik, anregen kann.21 Sie trägt dazu bei, die Darmpassage zu beschleunigen, was besonders bei Verstopfung vorteilhaft ist.22

Die positive Wirkung der Massage beruht auf mehreren Mechanismen:

- Mechanische Stimulation: Die Massage kann helfen, den Stuhl mechanisch entlang des Verdauungstrakts zu bewegen.22

- Neurologische Wirkung: Durch die Stimulation des parasympathischen Nervensystems wird die Darmmotilität gesteigert, während die sympathische Nervenaktivität, die mit Stress und Anspannung verbunden ist, reduziert wird.22 Dies kann Verspannungen im Magen-Darm-Trakt lösen, Bauchkrämpfe verringern und die Verdauung anregen.24

- Einfluss auf die Darm-Hirn-Achse: Studien an Tiermodellen deuten darauf hin, dass die Bauchmassage die Symptome des Reizdarmsyndroms verbessern kann, indem sie die Rekrutierung von Mastzellen reduziert und dadurch die viszerale Hypersensitivität abschwächt.25

Massagesessel als komplementäres Werkzeug

Die vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Wirksamkeit von Massagen bei Reizdarmsyndrom beziehen sich auf manuelle Bauchmassagen, die von einem Therapeuten oder in Form einer Selbstmassage durchgeführt werden.21 Es gibt derzeit keine direkten, wissenschaftlich fundierten Studien, die die Wirksamkeit von Massagesesseln speziell zur Behandlung von RDS-Symptomen belegen. Es wäre daher unseriös, einen Massagesessel als eine wissenschaftlich anerkannte Therapie für das Reizdarmsyndrom zu bewerben.

Dennoch kann ein Massagesessel als ein wertvolles komplementäres Werkzeug im Rahmen des multimodalen Therapiekonzepts betrachtet werden. Die Verbindung zwischen psychischem Stress und RDS-Symptomen ist unbestritten. Stress kann Schübe auslösen und die Beschwerden verschlimmern. Hier setzen die nachgewiesenen Vorteile von Massagesesseln an:

- Stressreduktion: Massagesessel sind erwiesenermaßen effektiv bei der Senkung des Stressniveaus und der Förderung der allgemeinen Entspannung.20 Sie reduzieren den Cortisolspiegel, das primäre Stresshormon des Körpers, und stimulieren die Ausschüttung von Endorphinen, den natürlichen „Wohlfühlhormonen“.20 Durch die gezielte Entspannung des Körpers kann die Anspannung in der Bauchregion gelöst und das vegetative Nervensystem beruhigt werden.20

- Verbesserte Durchblutung: Eine gute Zirkulation ist für die Verdauungsgesundheit unerlässlich. Massagesessel fördern die Blutzirkulation, was die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung der Verdauungsorgane verbessern kann.

Ein Massagesessel kann daher indirekt zur Linderung von RDS-Symptomen beitragen, indem er einen der Hauptauslöser – den Stress – bekämpft. Er bietet einen bequemen und jederzeit verfügbaren Weg, um Anspannung zu reduzieren und die mentale Gesundheit zu stärken, was sich positiv auf die Darm-Hirn-Achse auswirkt.

Wichtige Hinweise und Kontraindikationen

Die Anwendung einer Massage zur Symptomlinderung sollte immer in enger Abstimmung mit einem behandelnden Arzt erfolgen. Es gibt wichtige Kontraindikationen, bei denen auf eine Massage, einschließlich der Nutzung eines Massagesessels, verzichtet werden sollte:

- Die Diagnose des Reizdarmsyndroms ist noch nicht medizinisch gesichert.12

- Es liegen Alarmsymptome wie Blut im Stuhl vor.12

- Bei akuten Durchfällen ist von einer Massage abzuraten.24

- Die Patientin ist schwanger oder hat sich kürzlich einer abdominalen oder gynäkologischen Operation unterzogen.

Fazit und Ausblick: Mit Zuversicht in den Alltag

Das Reizdarmsyndrom ist eine komplexe, aber behandelbare Erkrankung. Ein tiefes Verständnis der Ursachen, insbesondere der gestörten Darm-Hirn-Achse und der Rolle des Darmmikrobioms, ist der Schlüssel zur erfolgreichen Behandlung. Die Linderung der Symptome erfordert in den meisten Fällen einen multimodalen, individuell angepassten Ansatz. Dieser kombiniert bewährte Therapien aus den Bereichen Ernährung, Medikation und psychologische Unterstützung mit komplementären Ansätzen.

Die Low-FODMAP-Diät hat sich als eine der effektivsten Ernährungsstrategien erwiesen, erfordert aber eine fachkundige Begleitung. Bestimmte pflanzliche Arzneimittel wie Pfefferminzöl und ausgewählte, klinisch geprüfte Probiotika können die medikamentöse Behandlung sinnvoll ergänzen. Gleichzeitig spielen psychologische Therapien eine entscheidende Rolle, um den Teufelskreis aus körperlichen Symptomen und psychischer Belastung zu durchbrechen.

Massagesessel können in diesem Kontext als ein wertvolles, komplementäres Werkzeug dienen. Obwohl es keine direkten Studien zur ihrer Wirksamkeit bei RDS gibt, können sie indirekt die Symptome lindern, indem sie nachweislich Stress abbauen und die Entspannung fördern, die als Haupttrigger für die Beschwerden gelten.

Die Suche nach Linderung ist ein individueller Weg, der Geduld und eine enge Zusammenarbeit mit medizinischem Fachpersonal erfordert. Doch mit der richtigen Diagnose, einem durchdachten Therapieplan und der nötigen Zuversicht können Betroffene ihre Lebensqualität signifikant verbessern und ihren Alltag wieder mit Zuversicht gestalten.

- https://www.laekh.de/heftarchiv/ausgabe/artikel/2025/juni-2025/cme-fortbildung-das-reizdarmsyndrom-ist-eine-organische-erkrankung

- https://www.gelbe-liste.de/krankheiten/reizdarmsyndrom

- https://www.ifm-herborn.de/gesundheits-blog/reizdarm-und-die-darm-hirn-achse#:~:text=Beim%20einem%20Reizdarm%20handelt%20es,der%20Menschen%20sind%20weltweit%20betroffen.

- https://flexikon.doccheck.com/de/Reizdarmsyndrom#:~:text=Das%20Reizdarmsyndrom%20ist%20eine%20sehr,Verh%C3%A4ltnis%20etwa%202%3A1).

- https://www.msdmanuals.com/de/profi/gastrointestinale-erkrankungen/reizdarmsyndrom-ibs/reizdarmsyndrom-ibs#:~:text=Das%20Reizdarmsyndrom%20ist%20gekennzeichnet%20durch,mit%20einer%20%C3%84nderung%20der%20Stuhlkonsistenz.

- https://www.msdmanuals.com/de/heim/verdauungsst%C3%B6rungen/reizdarmsyndrom-rds/reizdarmsyndrom-rds

- https://www.cme-kurs.de/cdn2/pdf/Handout_Update-Reizdarm-Leitlinie.pdf

- https://www.rbk.de/behandlung/magen-und-darm/gutartige-und-entzuendliche-erkrankungen-des-magen-darm-traktes/reizdarmsyndrom

- https://www.iqwig.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen-detailseite_10886.html

- https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/BAEK/Patienten/Patienteninformationen/reizdarmsyndrom-kip.pdf

- https://www.ifm-herborn.de/gesundheits-blog/reizdarm-und-die-darm-hirn-achse

- https://www.internisten-im-netz.de/krankheiten/reizdarm/symptome-des-reizdarms/

- https://www.aok.de/pk/magazin/koerper-psyche/verdauungssystem/reizdarm-symptome-ursachen-und-behandlung/#:~:text=Die%20genauen%20Ursachen%20der%20Erkrankung,zu%20einem%20Reizdarmsyndrom%20f%C3%BChren%20k%C3%B6nnen.

- https://www.apetito.de/magazin/fodmap

- https://innovall.de/ratgeber/reizdarm/fodmap/

- https://www.magendarm-zentrum.de/images/dokumente/publikationen/reizmagendarmsyndrom/Probiotika-Reizdarmsyndrom-CME-Aktuelle-Leitlinie.pdf

- https://cara.care/de/erkrankungen/reizdarm/pfefferminzoel/

- https://www.meine-onlineapo.de/17594423-pfefferminzoel-al-182-mg-magensaftres-weichkapseln.html

- https://www.springermedizin.de/reizdarmsyndrom/psychotherapie/nichtmedikamentoese-therapie-des-reizdarmsyndroms/12038012

- https://www.lunamassagestudio.com/how-massage-therapy-can-alleviate-ibs-symptoms/

- https://www.netdoktor.de/therapien/bauchmassage/

- https://www.researchgate.net/publication/51077691_Does_abdominal_massage_relieve_constipation

- https://www.gesundheitsmassagen-bern.ch/post/behandlungsangebote-bei-verdauungsbeschwerden

- https://www.carmenthin.de/verdauungsprobleme/bauchmassage

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36213180/

- https://nielasher.com/de-de/blogs/video-blog/trigger-point-therapy-irritable-bowel-syndrome-ibs